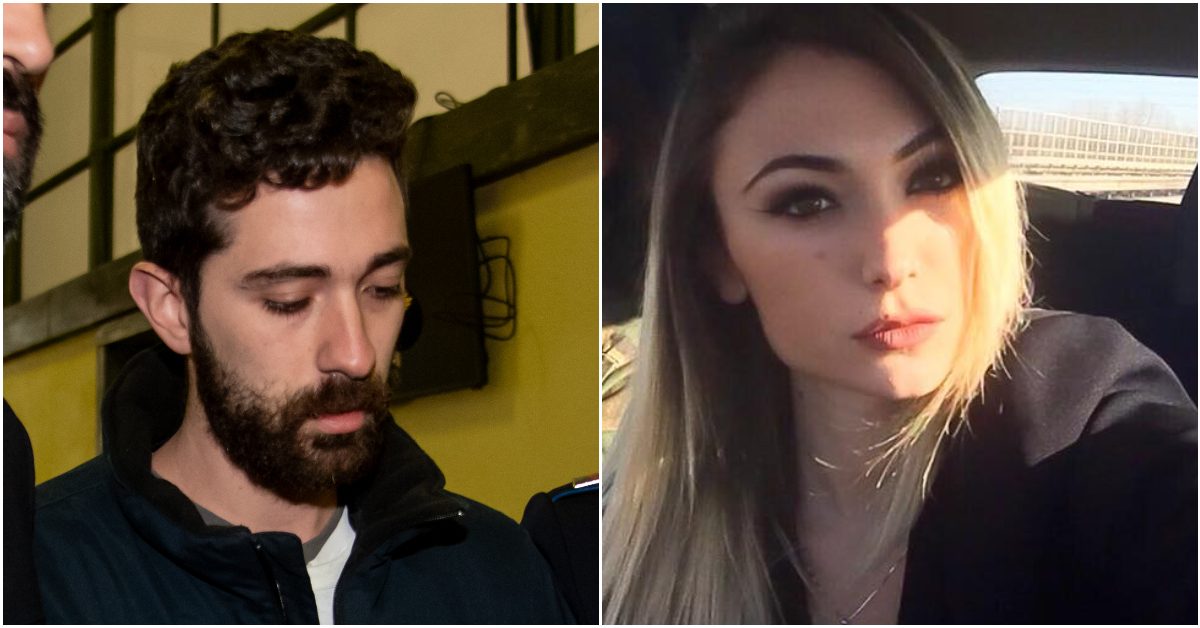

Parla, rammaricandosi, del suo gigantesco “castello di bugie”: sotto le macerie però non c’è rimasto lui. È Giulia, quella che osa ancora definire in aula “la donna della mia vita”, ad essere stata uccisa, un anno fa, insieme con il figlio Thiago. Questo processo, sostiene l’imputato Alessandro Impagnatiello, è benvenuto. Lo “sta aiutando a mettere a posto i tasselli che erano confusi nella testa”; adesso insegue, così assicura, la realtà e la verità. Eppure ogni volta che alcune prove granitiche suggeriscono che quel suo omicidio sembra proprio studiato, organizzato e premeditato, eccolo che recupera dalla memoria una prodigiosa magia per autoassolversi e giustificarsi. C’è riuscito? No, per niente.

Anzi in questa settima udienza, il fiume di parole che dalle 11 alle 17.30, con minima pausa, sgorga da Impagnatiello (e non ha ancora finito, si continua il 10 giugno), prende i colori di una tragica “fiera della vanità”, la sua. L’imputato ripete spesso frasi come “il mio lavoro” e “la mia immagine”. Ricorda la “promessa della promozione” e quel suo saper fare i cocktail nell’hotel di lusso “mi appagava – dice – e mi stava dando ottime possibilità di crescita”. In questo quadro, lui stesso, in aula racconta dispiaciuto che Giulia non sopportava le sue “assenze”. E – attenzione – allo psicologo deve aver spiegato molto di più dei suoi sentimenti, a suo dire confusi, visto che stando alla perizia, letta in aula, Giulia per lui era “la nemica”.

Non l’amata compagna di vita, dunque. Ma la fidanzata asfissiante che “metteva in crisi la sua quotidianità”. Amata o odiata, la povera Giulia? Amata nella fiction e odiata nel mondo reale? Un’avversaria del suo immancabile successo?

Pare che questo aspetto non sia stato approfondito dalla psicologia, ma ben pettinato, calmo, capace di accompagnare con le spalle, le mani, le dita un eloquio appropriato, Impagnatiello si è messo al centro della scena. Si è esibito. E questa settima udienza è stata a suo modo emozionante.

Senza voler prevedere il futuro, la immaginiamo entrare così com’è in tesi di laurea, manuali di diritto, testi di giurisprudenza. Un imputato come Impagnatiello non lo si trova infatti in alcuna aula processuale italiana. L’accostamento più immediato potrebbe essere proprio con Jean-Claude Romand, il francese che sterminò la famiglia, descritto da Emmanuel Carrère ne (il titolo è importante) L’avversario. E sembra che questa visione di Giulia come “avversaria” e non come donna amata, accostata al tema della vanità e dell’apparenza, collegata al racconto di Impagnatiello sull’inizio dell’altra sua relazione con la collega di lavoro A. – “A. da quando è arrivata era l’oggetto del desiderio dei miei colleghi” – renda finalmente molto più nitidi almeno i contorni del “castello di bugie” che Impagnatiello s’è eretto a sua immagine e somiglianza.

Le rigorose rappresentanti della Procura, aiutate dalla parte civile, hanno tolto tantissimi mattoni a quel castello. Che era già crollato con l’arresto, con il carcere, con le assurde dichiarazioni spontanee rilasciate, tra le lacrime, nella prima udienza, il 18 gennaio. Oggi l’imputato ha però camminato pubblicamente tra quelle macerie – macerie insanguinate, non scordiamolo – con la prosopopea del protagonista e la sbadataggine di un pasticcione.

Quando Giulia e A. si incontrano per un chiarimento – insomma, Impagnatiello è il fidanzato di chi? Davvero aspetta un bimbo? Sei stata in viaggio con lui? E tu a cena l’altra sera? – lui scappa, e lo sapevamo. Ma perché scappa? Risposta: “Non volevo essere umiliato sul posto di lavoro”. Insomma, le due ragazze “potevano distruggermi davanti ai colleghi”. Quindi? Si crea, dice lui, “una spaccatura nella mia testa” e così, andando a casa, attendendo Giulia, si fa “una doccia per pulirmi della realtà”.

Frase molto particolare. Ecco, avrebbe dovuto pulirsi – ammesso che basti una doccia – dalla falsità, non dalla realtà. E più Impagnatiello parla, più nell’aula strapiena di studenti, di giornalisti che scrivono a raffica su telefonini e computer, con i parenti di Giulia e Thiago che occupano due panche in sostegno di mamma e nonna Loredana, si resta perplessi: quando ha ucciso, bruciato, nascosto il cadavere, il barman carrierista era ovviamente “avvolto in uno stato di pazzia totale”.

Difficile credergli, era riuscito a farla franca all’inizio, anche se – continua – “una minuscola parte di me che in quel momento era viva cercava di essere vista da qualcuno”. Vista come? Ma – le ricordiamo le testimonianze? – non ha pianto a comando con la vicina? Non ha portato il cadavere di Giulia nel portabagagli e l’ha lasciato sotto casa della mamma, quando è andato a rifocillarsi dopo tanto ripulire con ammoniaca e varechina l’appartamento dalla montagna di indizi e prove che i carabinieri hanno trovato?

La versione di Impagnatiello sembra provenire dal multiverso, e cioè riferirsi a quell’ipotesi scientifica di altri universi che sarebbero fuori dal nostro spazio tempo. Non siamo però nella fantascienza, siamo qui, nel presente, a Milano, e quando ascoltiamo che l’imputato acquista il cloroformio non per stordire Giulia, ma “per costruire un acquario per meduse” (degli altri componenti non fa ricerche); o che ha dato solo due volte il topicida a Giulia, mettendole in bocca le compresse mentre dormiva (provate a mettere in bocca una caramella a uno che dorme e vedrete se non si sveglia, specie se va di traverso); beh, ci viene in mente che Impagnatiello oggi avrebbe fatto molto meglio a tacere.

Meglio tacere che provare a imbrogliare ancora una volta se stesso, in un’aula di Corte Assise, senza quel minimo di rispetto che si deve non al lavoro, ma alle vite che ha spezzato. Se il copione fa acqua da tutte le parti, meglio il mutismo del monologo.

;Resize,width=369;)

;Resize,width=369;)